Les origines : canne à sucre et premiers alcools

Lors de son quatrième voyage dans les Caraïbes, Christophe Colomb introduisit la canne à sucre, une graminée originaire d’Asie.

A partir de 1640, sa culture s’est implantée durablement en Martinique, remplaçant progressivement celle du tabac et de l’indigo et devenant un pilier de l’économie coloniale. Le sucre extrait de la canne était alors très recherché en Europe, notamment pour ses propriétés de conservation des fruits.

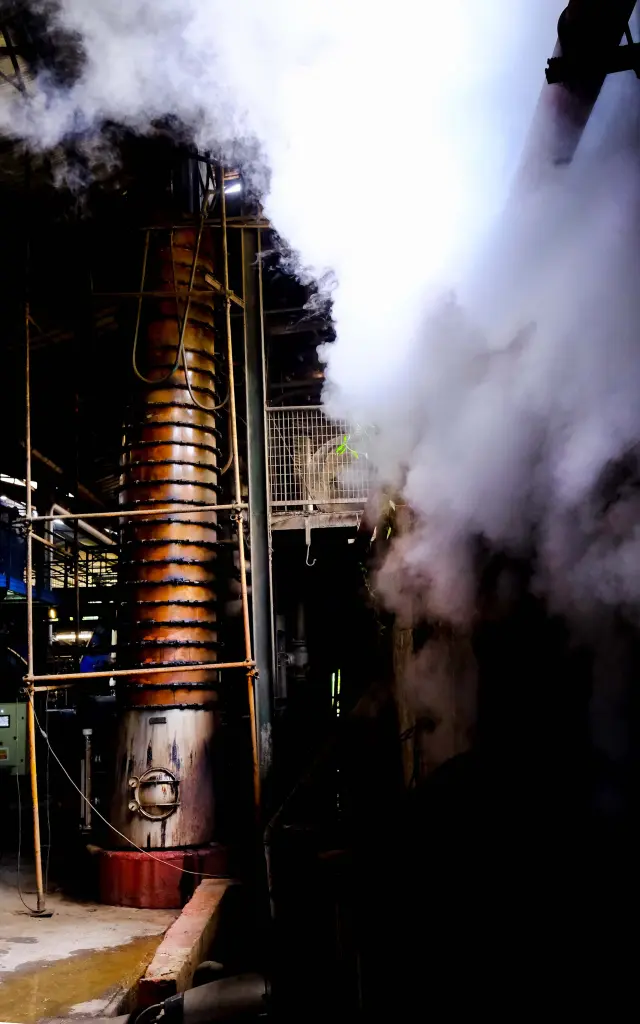

La mélasse, résidu de la fabrication du sucre, fut d’abord utilisée par les corsaires pour produire un alcool rudimentaire appelé taffia ou guildive, avant de prendre le nom de rum dérivé du mot anglais rumbullion (désordre, tumulte).